![]()

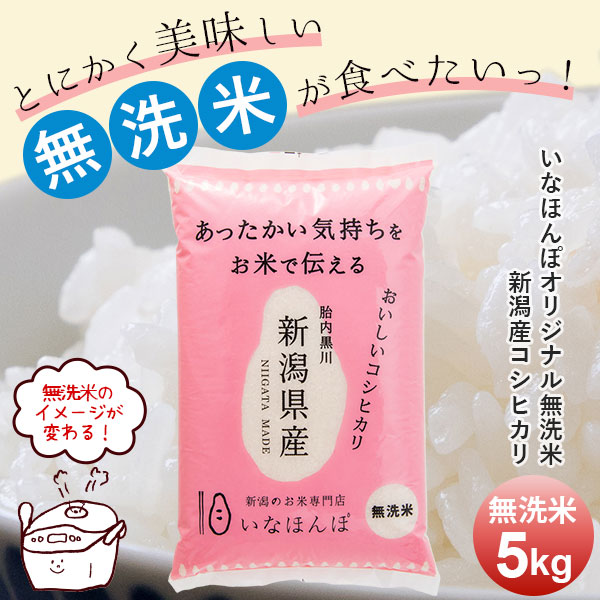

もともとおいしいお米は、いつもどおり炊けばおいしいご飯になるものです。

いなほんぽのお米も、特別なことをしなくてもどなたにもおいしく炊いていただけます。

でも、ほんの幾つかのことに気を付けて炊いていただければ、もっともっとおいしくなるはず!

いなほんぽがおススメするお米の上手な炊き方です。

ご参考になさってみてください。

![]()

STEP1:計量する

まずはお米を正確に量りましょう!

計量カップで量る場合、「すり切り1杯」を1合として量りましょう。

※お米1合=150gです。

ここがポイント♪

1カップの量り方、意外に個人差があります。

山盛りの1カップ、目分量に近い1カップ、gにするとその差は結構あるかもしれません。

1合=150gを基準に、釜の水目盛りなどが設定されていますので、

お米の重量誤差が大きいと水加減が合わない原因にもなります。

STEP2:水加減

水加減が大事!

炊飯器の内釜の目盛りに少し多めに(大さじ1杯ほど)入れていただき、以降はお好みで水加減を調整してください。

無洗米用の目盛りがある場合はそれに従って水を入れてください。

出来上がりが少しかたいなと思ったら次は少し多めに、やわらかすぎたなと思ったら少なめに。

かたさの基準も、お好みも、個人差があります。

ベストなかたさを見つけてください。

ここがポイント♪

米粒の表面に空気が残ると吸水の妨げになってしまいます。

水を入れた後は一度釜底から軽く混ぜてください。

また、その際白く濁りますが、これは「旨み層」のデンプンが溶け出したものと気泡です。

STEP3:浸漬

ピッとスイッチを入れるその前に

お米に吸水する時間をあげましょう。

お腹がすいても我慢、我慢

吸水の速度は、水温によって左右されますが、漬けてから30分で急速に吸水され、概ね2時間で完了し、それ以上に吸水することはありません。

夏場など高い水温に長く漬けすぎると、においや変色を引き起こす原因となる場合もあるので気を付けましょう。

浸漬後は通常どおり炊飯スイッチを入れてください。

ここがポイント♪

少なくとも夏場で30分、冬では1時間浸しましょう。

炊飯器によっては浸漬する必要がない場合もあります。炊飯器の取扱説明書を確認ください。

STEP4:ほぐし

ほぐし上手で炊き名人!?

炊き上がり蒸らし終えたら、すぐにしゃもじで十字に切り込みを入れ、空気を含ませるように、

底から持ち上げたらザックリ混ぜましょう。

お米表面の余計な水分をとばし、ふっくらご飯になります。

ここがポイント♪

・炊き上がったご飯の約65%が水分です。

美味しいお水は、さらに美味しいご飯をつくります。

是非、当店の「南魚沼のおいしい湧き水」で、無洗米を炊いてみてください。

美味しさの違いにきっと気付くはずです!

![]()

STEP1:計量する

水加減を間違わないために、

計量カップを使用し米の量を

きっちり計ります

計量カップで量る場合、「すり切り1杯」を1合として量りましょう。

※お米1合=150gです。

STEP2:お米を洗う

たっぷりの水で手早く一気に洗います

ゴシゴシ研ぐ必要はありません

一気に手早く洗う

計量したお米はあらかじめ用意したボールに入れたたっぷりの水で手早く洗います。

精米技術の向上により残っている“ぬか”の量はほんのわずかですので、ゴシゴシ研ぐ必要はありません。

指を立て、サラサラと2~3回繰り返し洗うだけで十分です。2~3回ですと水が少し白くにごっているかもしれませんが、それはお米の旨みと栄養素です。

米粒は水にさらされると、時間とともにもろくなりますので、作業は手早く、約5分以内で行いましょう。

お米を入れた容器に水を入れ、

お米が水を吸水する前にさっと流します。

このときは洗いません。スピードが肝心です。

お米の表面についた不純物やにおいを流し、洗う途中でお米が吸収しないようにするためです。

洗い・すすぎに入ります

洗米は2~3回でで十分です。流しは1~2回で十分です。

指先を立てて、力をいれずに円を描くように軽く洗います。

洗いが終わったら、水をいれ、軽く混ぜて濁りだけを流します。

STEP3:浸漬

洗ってから炊くまでの間、お米に

しっかり水を吸わせましょう

夏場は30分、冬場は1時間

洗ってから炊くまでの間、お米にしっかり水を吸わせましょう。お米に対して1.4倍が理想的な水の量とされています。

水を注いだら夏場は30分、冬場は1時間しっかりと浸水いたしましょう。炊飯器によっては浸漬する必要がない場合もあります。炊飯器の取扱説明書を確認ください。

また、夏場は冷水のほうがおいしく炊けます。

しっかり芯まで水を吸わせると、ふっくらした食感とお米の甘みを引き出すことができます。

ただ、あまり長い時間浸水させると、お米がもろくなって炊いたときにベチャッとしたご飯になってしまいますのでご注意下さい。

STEP4:炊飯

炊飯器の目盛りを基準に

お好みの固さで炊き上げます

好みにあった水加減を見つけましょう

炊飯器の目盛りに頼らず、お好みの硬さで炊き上げてください。

軟らかめのに炊きたいときは水を多めに、硬めがよい場合は水を少なめにします。

料理によって変えることもよろしいと思います。

市販のミネラル水(軟水)(当店販売の「南魚沼のおいしい湧き水」)や浄水器の水を使えば、よりいっそう美味しく炊けます。

また、炊飯器の性能で炊き上がりに差が出るようです。

STEP5:ほぐし

しっかり蒸らし、余計な水分を

飛ばします

ほぐし上手は炊き名人

むらし機能がついていない炊飯器の場合は

炊き上がったら10~15分そのまま蒸らし、ふっくらさせます。蒸らしが短いと、水気の多いごはんになります。

蒸らし終えたら、すぐにしゃもじで十字に切り込みを入れ、空気を含ませるように、

底から持ち上げたらザックリ混ぜましょう。

お米表面の余計な水分をとばし、ふっくらご飯になります。

![]()

STEP1:計量する

水加減を間違わないために、

計量カップを使用し米の量を

きっちり計ります

計量カップで量る場合、「すり切り1杯」を1合として量りましょう。

※お米1合=150gです。

STEP2:お米を洗う

たっぷりの水でかき混ぜ、

2~3回程度水を変えて洗ってください。

ぬか がとれてしまわないようにやさしく洗ってください

玄米は、あまりゴシゴシと洗うと、せっかくのヌカがとれてしまいますので、軽く洗うようにしてください。

両手でやさしくすくい上げるようにするとゴミなどが浮いてきますので、それを2~3度流します。

美味しいお水を使うと一段とおいしくなります

玄米は最初のお水を一気に吸いますので、洗い流してしまう水ではありますが、浄水したお水などを使うと炊きあがりが一段と良いようです。

STEP3:水加減

硬さの好みは人それぞれ。

何回も炊いて水加減をつかみましょう

お好みの硬さを見つけてください

玄米の量の1.8~2倍弱くらいを目安に、お好みの硬さに炊き上がるよう水量を調整してください。

2回目以降はお好みの硬さに炊き上がるよう水量を調整してください。

少ないと固く、多いと柔らかく炊き上がります。玄米用の目盛りがあれば、それに従ってください。

STEP4:浸漬

できるだけ長く浸けることが

芯までふっくら炊けるコツです

洗ってからはしばらく我慢です

炊飯する前に夏場は2時間、冬場は6時間を目安に水に浸けておいてください。

浸漬後水の色が気になるようでしたら、新しい水に交換してください。

STEP5:炊飯

スイッチを入れてあとは待つだけ

むらし

炊飯器にむらし機能がついていない場合は、15分程むらしてください。

ほぐし

蒸らし終えたら、すぐにしゃもじで十字に切り込みを入れ、空気を含ませるように、

底から持ち上げたらザックリ混ぜましょう。

お米表面の余計な水分をとばし、ふっくらご飯になります。

※玄米炊き機能付きの炊飯器の場合は、説明書に従い、水加減・設定を行ってください。